Unsere Stadt braucht Solidarität statt Angstpolitik

Vorbei mit dem gegenseitigen Ausspielen und dem Schüren von Angst. Es braucht Forderungen an eine kollektive, solidarische Stadtentwicklung.

Demokratische Grundwerte geraten zunehmend unter Druck – durch Polarisierung, ausgrenzende Rhetorik und wachsende Akzeptanz autoritärer Maßnahmen. Wenn solche Entwicklungen unbeachtet bleiben, droht eine schleichende Schwächung zentraler demokratischer Institutionen.

Friedrich Merz setzt hierbei mit seinen schockierenden Aussagen zu unserem Stadtbild ganz im Sinne dieser Rhetorik bewusst Feindbilder und Ängste in Szene (https://www.deutschlandfunk.de/friedrich-merz-stadtbild-migration-diskussion-100.html). Merz weiß sehr genau, welche Wirkung seine Worte entfalten: Sie schüren ein „Wir gegen die Anderen“- Denken, sie polarisieren unsere ohnehin gespaltene Gesellschaft und legitimieren repressives Handeln. Migrantisierte Menschen – insbesondere muslimische Männer – werden im öffentlichen Diskurs häufig auf subtile Weise zu Sündenböcken gemacht, während die eigentlichen gesellschaftlichen Probleme unbeachtet bleiben: fortschreitende Sozialkürzungen, zunehmende militärische Aufrüstung, die systematische Einschränkung zivilgesellschaftlichen Engagements, die chronische Unterfinanzierung von Kitas, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie das Fehlen von Freiräumen und eine weiterhin ausgrenzende, diskriminierende Haltung gegenüber kultureller Vielfalt.

Kulturkürzungen – der internationale Kontext wird lokal spürbar

Hetze, verbunden mit Kürzungen im Kulturbereich (https://www.berlinistkultur.de/wp-content/uploads/2025/09/250907_PM_Weniger_wenig_ist_immer_noch_weg-1.pdf), schwächt genau die Institutionen, die Minderheiten schützen, kritisches Denken fördern und solidarische Stadtgestaltung ermöglichen. Die politische Wirkung ist in Bezug auf eine demokratische, vielseitige Stadt eindeutig: Pluralistische Stimmen werden reduziert, autoritäre Tendenzen gestärkt, gesellschaftliche Selbstzensur gefördert und Angst vor Repression verbreitet. Wir benötigen hierbei keine extremistischen Parteien, um demokratische Strukturen zu schwächen, denn dies geschieht auch schon teilweise durch diese demokratischen Parteien selbst.

Spätestens seit Beginn des Völkermords in Gaza (https://www.amnesty.de/pressemitteilung/israel-gaza-genozid-voelkermord-palaestinenser-innen-amnesty-bericht) und den damit verbundenen innenpolitischen Spannungen sind autoritäre Tendenzen in verschiedenen gesellschaftlichen und staatlichen Bereichen stärker wahrnehmbar geworden.

Wenn diskriminierende Narrative und restriktive Maßnahmen unbeachtet bleiben, kann dies zu einer höheren gesellschaftlichen Toleranz gegenüber Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten führen. Dadurch verlieren Institutionen wie die parlamentarische Opposition, unabhängige Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen an Einfluss, was das Risiko autoritärer Entwicklungen zunehmend erhöht. Historische Erfahrungen zeigen, dass Angst- und Feindbildrhetorik in Verbindung mit staatlicher Kontrolle die Stabilität demokratischer Systeme beeinträchtigt.

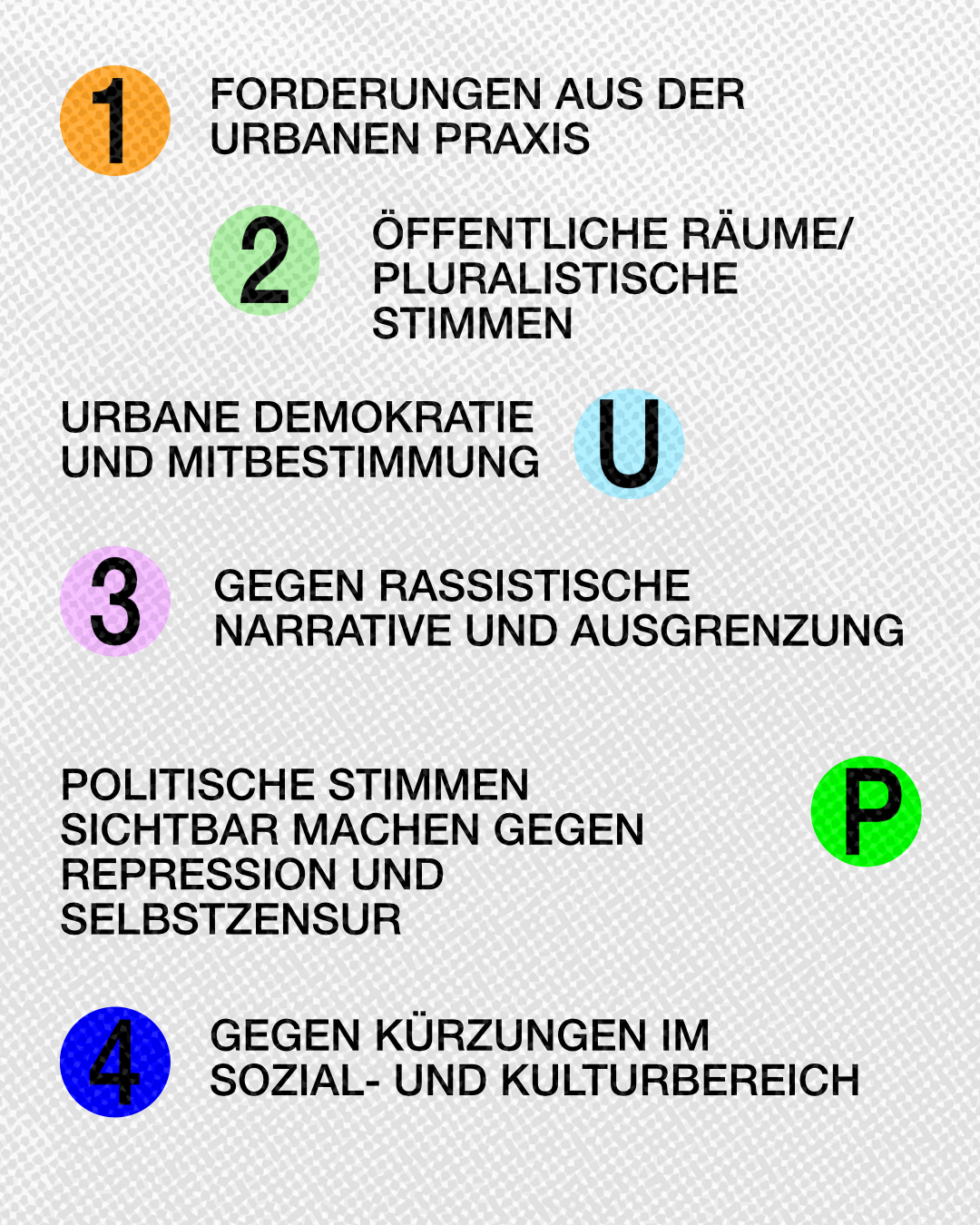

Forderungskatalog Chancen kollektiver Stadtgestaltung

Für uns als Verein und intermediäre Netzwerkstelle Urbane Praxis, die zwischen Zivilgesellschaft und Politik versucht zu vermitteln, die sich für solidarische Stadtgestaltung, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit einsetzt, bedeutet das: Wir dürfen und können nicht leise bleiben, gerade jetzt nach solchen Äußerungen des Bundeskanzlers. Kurze Empörung reicht nicht aus. Wir müssen konkrete Handlungsschritte einleiten, um echte Haltung zu zeigen, demokratische Strukturen zu verteidigen und den autoritären Staatsumbau aktiv zurückzudrängen. In Bezug auf unser Ziel der Förderung einer solidarischen und kollektiv gestalteten Stadt bedeutet dies:

In den kommenden Wochen möchten wir Stimmen aus dem Netzwerk sichtbarer machen und Raum für ihre Perspektiven, Erfahrungen und Ideen schaffen. Alle zwei Wochen findet ihr nun auf unseren Kanälen Forderungen, Statements zu Chancen einer kollektiv gestalteten Stadt. Alle Forderungen wurden gesammelt von Teilnehmenden und Beitragenden des Fachtages Urbane Praxis, sowie des Tag der offenen Tür.

Zudem erarbeiten wir zum aktuellen Zeitpunkt einen Forderungskatalog, der der Politik die Dringlichkeit einer urbanen Vielfalt deutlich machen soll. Dabei sollen gemeinsame Visionen für eine solidarische und gerechte Stadtgesellschaft im Mittelpunkt stehen – eine Stadt, die von Vielfalt, Teilhabe und gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Link zu Statements: https://www.instagram.com/urbanepraxisberlin/(Social Media)

Link zu Forderungskatalog: https://www.urbanepraxis.berlin/wp-content/uploads/2026/01/PolicyPaper.pdf

Bei Wunsch einer Unterzeichnung, schreibe uns gerne eine Mail mit Logo und Name an: kommunikation@urbanepraxis.berlin